Qualche giorno fa ho fatto una cosa divertente che non farò mai più. Ho partecipato a una sessione di meditazione guidata per la visualizzazione creativa. È stato intenso, affascinante, collettivo e per questo formativo e fondativo. Ma ho deciso che no, per me la meditazione non deve in alcun modo diventare strumento direttamente propedeutico all’allenamento della creatività.

Può aiutarmi ad avere maggiore concentrazione, a sentire il mio corpo con più consapevolezza, a creare la giusta distanza dai pensieri per riconoscere quelli malsani. Può tenermi per mano quando vedo la merda in avvicinamento e ricordarmi di dosare il panico mentre le vado incontro a braccia aperte. Però la sua funzione primaria è e sarà sempre quella di accompagnarmi nel diventare un essere umano migliore e per questo non voglio che venga utilizzata per il raggiungimento di nessun’altra forma di prestazione collaterale.

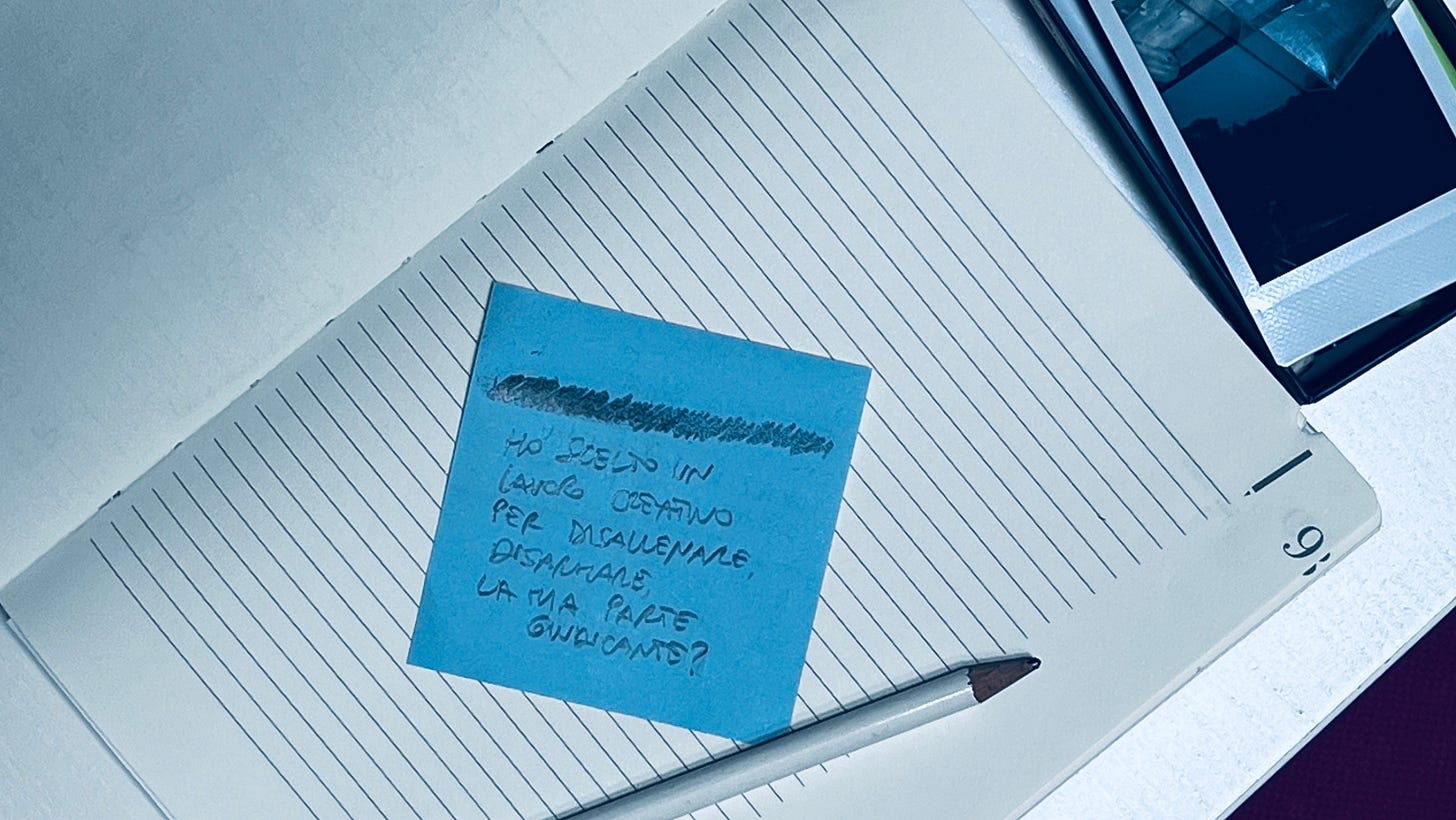

Infatti la cosa più interessante che mi sono portata a casa l’ho scritta di getto su un post-it prima di uscire dalla sala. È un pensiero che non a caso collega le due dimensioni: il lavoro che ho inseguito (e che ancora inseguo) e le motivazioni più profonde che mi hanno portato a sceglierlo. È, non a caso, una frase con un punto di domanda alla fine. Professionista ed essere umano, stanno faccia a faccia come entità separate seppur connesse.

Riflettere sulla mente giudicante, guardarla agire nella vita degli altri, mi ha portato a mettere a fuoco un pensiero antico, mai negato ma mai messo nero su bianco: quello che mi ha affascinato della pubblicità è stata l’idea di un mestiere che sovverte le regole del mondo dei mestieri.

Nella mia idea le ore di ingresso e di uscita da sistema fordista non esistono, non perché è imperativo il lavoro straordinario volontario ma perché è contemplata la necessità di conoscere la vita. E le si dà spazio, tempo, condivisione, forma e desiderio. Nella mia idea di un mestiere che sovverte le regole del mondo dei mestieri l’intelligenza viene applicata alla verità in modi fuori di norma, per aggirare il banale, generare il non visto, stimolare il pensiero o il sentimento (prima ancora dell’acquisto).

Diavolo, ho pensato, è questo quello che ho cercato (di fare) fin dall’inizio?

Ho provato a domare la mia mente giudicante, a sfanculare il mio senso di responsabilità aka l’anima di mia madre che mi porto dentro, dedicando la mia vita a qualcosa che si basa (o dovrebbe farlo) su sistemi di pensiero che si sottraggono ad ogni canonica forma di giudizio, rispettando regole non scritte che infrangono quelle generalmente imposte? A quanto pare, sì.

È stata una piccola epifania che dice molto di questi miei giorni, normati solo dalla volontà e dalla necessità di riscrivere i precetti e le direttive a cui mi sono sottoposta e che mi sono stati imposti, più di quanto potessi immaginare.

Fin da quando li ho compiuti, ho notato che i quaranta somigliano tanto ai sedici anni. O almeno, per me è così.

Ho un rigurgito di spavalderia che detta il passo al modo in cui cammino per strada, che definisce l’altezza con cui si posiziona il mento, che calibra la fermezza dello sguardo e del tono di voce. Una sensazione che mi fa guardare alla mia adolescenza con un misto di disappunto e affetto. Pretendevo che niente mi spaventasse, e che ci fosse un posto a sedere con impresso il mio nome per ogni incontro, ad ogni discorso, in ogni lurida canzone.

Ero una culodritto, per dirla alla Guccini. Vivevo trasformando dal vivo cromosomi corsari.

E non avevo ancora compreso che confuso problema è adoprare la propria esperienza.

Ecco, mi sento tornata lì. Con l’unica differenza che nel 98 non versavo neanche una lacrima. E oggi invece, piango spesso. Facendomi invadere da tutto quello che all’epoca mi sembrava debolezza.

Anche girare così, muovendo in circolo la vita, mi sembrava una debolezza.

Pensavo che in questo volteggiarsi addosso ci fosse negligenza, mancanza di introspezione, una limitata capacità evolutiva. Perché ripetere qualcosa di già fatto, come se il tempo a nostra disposizione non fosse finito? E invece adesso so che è nell’atto del ritorno che alberga la bellezza.

Nell'imparare sempre più a fondo nozioni acquisite solo in teoria e maneggiarle con un tale disincanto da poterle rimettere su, come un vinile invecchiato bene, e goderne il suono nitido. L’unico rimasto autenticamente incontaminato nell’era del perfezionismo digitale.

Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si era visto in estate, veder di giorno quel che si era visto di notte, con il sole dove prima pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui posti già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Pare che abbiamo scritto così Saramago in Viaggio in Portogallo.

E credo valga lo stesso anche per gli essere umani. Dobbiamo permetterci il lusso di vederci vincenti, sanguinanti, sconfitti, estasiati, felici, sconnessi, vituperati, omaggiati, riconosciuti, scordati, perduti e ritrovati. E di ricominciare il giro degli aggettivi alla prima occasione. Perché è solo guardandoci dal passato che possiamo vedere chiaramente dove stiamo mettendo i piedi e se stiamo facendo un viaggio che ci somiglia, che ci appartiene. Che ci farà coerentemente diventare la versione migliore di noi stessi, da vecchi.

Aging is life, la campagna creata dalla agenzia indipendente Little Hands of Stone di Seattle si allontana dagli stereotipi di chi ha bisogno di cure e di chi ne offre per promuovere la Aegis Living, una catena di centri di assistenza per persone anziane e con problemi di memoria.

L’insight è che invecchiare fa schifo, è vero, ma è inevitabile. È un destino comune. Che, peggio a dirsi, ci accomuna fin da primo vagito. Ma appena ce ne rendiamo conto, dice il rationale, possiamo sostituire la pietà e il timore con l'empatia e il rispetto, possiamo abbandonare la prospettiva del prima e del dopo (dannata linearità cronologica) e aprire le nostre vite a coloro che siamo destinati a diventare. Nel circolo dei giorni, aggiungo io.

Pensarsi solo in divenire riduce ogni possibilità. Pensarsi circolari, navigando per gironi danteschi che portano verso la conoscenza sempre più vertiginosa di se stessi e del mondo, apre a mille finali differenti, anche se la storia che abbiamo da scrivere è una sola.

Ed è così che mi piacere ritornare al mio mestiere, con lo spirito indomito dei sedici anni e la pacata risolutezza dei quaranta, riscoprendo una forma d’amore differente.

Un amore circolare e empatico. Lucido e svampito. Distruttivo solo nella misura in cui ha già immaginato cosa costruire, rimontando le macerie. Un amore liquido ed emozionante, come una Dama improvvisata sul tabellone del Risiko, giocata a sottrazione di regole imposte. Umano, perché se si perde di vista l’obiettivo, non si ha motivo di gareggiare. Su nessun terreno, in nessun torneo. Un amore guidato da una fiducia che sa di giustizia. Totale, come quella che nessuno mi ha dato o mi ha mai chiesto.

Almeno fino ad ora. Almeno fino a qui.

Grazie letto con grande piacere

Ti ho letta con intensa emozione. Grazie di cuore