Questa newsletter è per me spazio di sperimentazione. Le parole, che sono pane quotidiano da vent’anni, mi chiedono di aprire danze diverse e io provo a seguirne il ritmo. Mescolare prosa e poesia, ricerche e riflessioni è in questo momento il flusso più naturale. E quello che in piena trasparenza vi riporto è solo lo spartito del ballo che guida il mio corpo in queste fredde giornate di inizio Dicembre.

Quello che si sa di noi è quello che di noi si dice quando usciamo dalla stanza.

Il ricordo che abbiamo lasciato prende il nostro posto, mangia il nostro pane, nutre il nostro veleno. Incontra la nostra identità anche quando noi l’abbiamo perduta.

Digital Requiem, uno degli ultimi podcast sfornati da Il Post, racconta le vicissitudini di un padre che vuole recuperare la memoria degli ultimi giorni di suo figlio accedendo ad un telefonino che è invece diventato inaccessibile.

È una lotta contro le regole che valgono per gli umani ma che assumono tutt’altro sapore nel post-umano. È una riflessione su cosa rimane di noi. Su quanto siamo consapevoli di ciò che lasciamo alla mercè degli altri. Volontariamente, mentre siamo in vita. Cose di cui forse ci vergogneremo solo dopo morti.

Che si possa davvero cadere in un oblio involontario è forse quello contro cui lottiamo ogni giorno.

Che il mondo comprenda di noi quello che pensiamo sia la nostra verità, è l’altro motore dell’universo.

Quel che so è che, vittima di una pessima memoria, difetto di fabbricazione conclamato, sto recuperando pezzi di me sparsi per il mondo, nelle memorie degli altri.

E ogni traccia del mio passaggio

rimasto impresso

malgrado tutto

mi fa sentire reale,

scioglie i pixel e mi restituisce

alla vita vera.

Anche le memorie più menzognere mi riportano a qualcosa che si era perso, bloccato in qualche forma di autentico fraintendimento.

Popihuise è una parola africana che significa casa di bambole ed è anche il titolo del libro d’artista d’esordio di Vuyo Mabheka che ha ricostruito gli ambienti fittizi di una casa immaginaria per riprendere il controllo sulla sua infanzia, controllo che non ha mai avuto.

I layer di disegno e di fotografie si sommano, come a volte si impastano le storie nei sogni, e diventano visioni subliminali di eventi forse accaduti o forse solamente desiderati. Eventi che si accatastano, si scontrano, si azzuffano e infine coesistono in una cartolina che sa mentire benissimo anche quando racconta solo la verità.

Io, che notoriamente

non mi ricordo mai niente.

Io, che porterò nella tomba

il ricordo delle mie nozze

anche perchè

legate a filo doppio ad una data

con tre cifre uguali,

faccio tutto quello che posso

per migliorare le cose.

Affiggo immagini

sulla bacheca dei doveri,

conservo odori

dove dovrei stipare solo facce,

proietto sguardi

su muri invisibili,

che il tempo

sta portando al bianco,

congelo il brivido

delle sensazioni sulla pelle

e i tagli che molto spesso

fanno le parole.

Mi aiuta a chiarire il concetto Eudora Welty, scrittrice e fotografa nata in Mississippi nel 1909 e morta nel 2001.

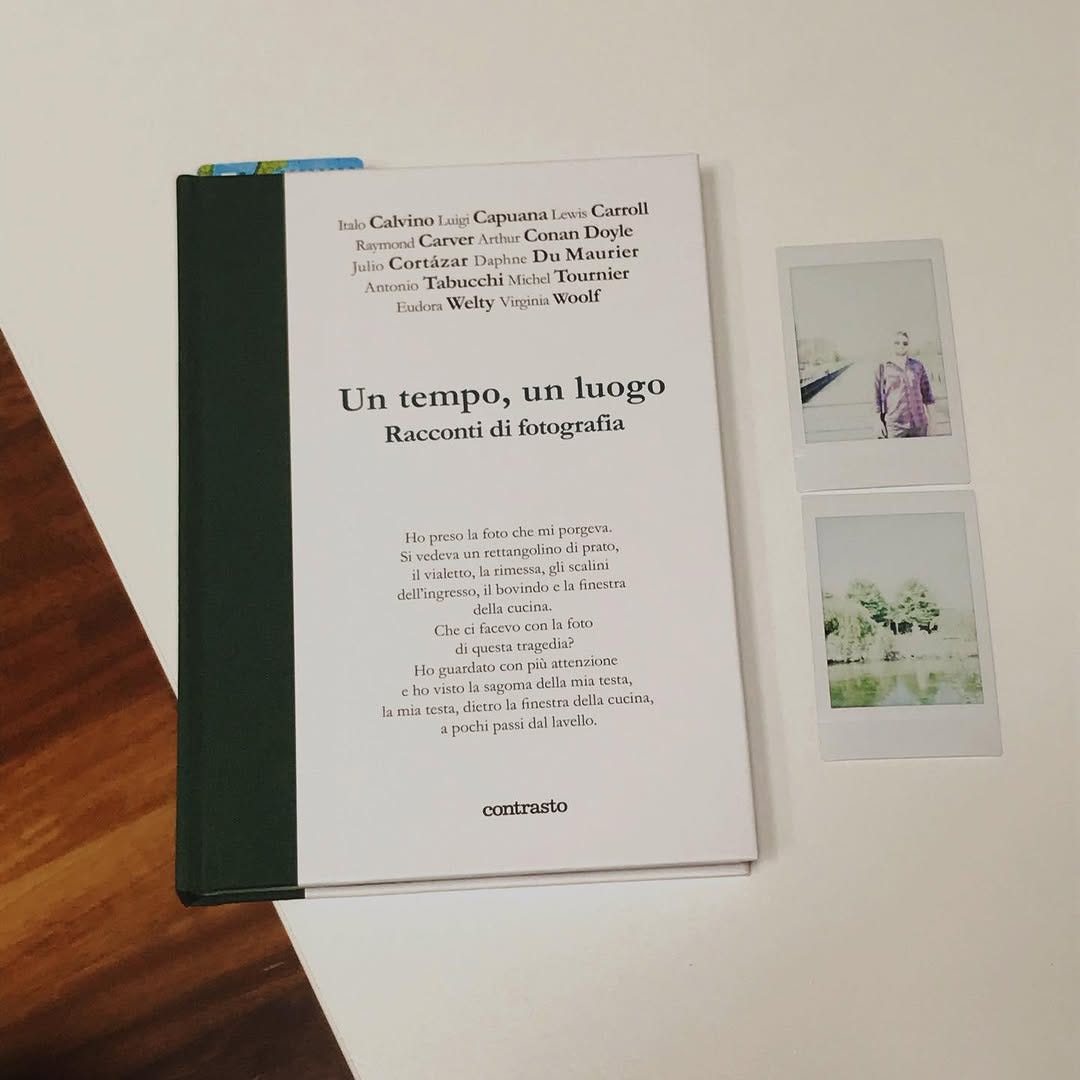

Il suo racconto “Un tempo, un luogo” del 1971 dà, non a caso, il titolo ad una raccolta di racconti di fotografia edita da Contrasto, data alle stampe nel settembre 2020.

Eudora dice:

Accettiamo come possiamo la nostra permanente esposizione al mondo, e usiamo tutti gli espedienti possibili per sopravvivere. Ma alla fine, naturalmente, ciò che sappiamo dipende dal rapporto tra noi e ciò che ci vediamo accadere intorno. Certo l’esposizione è essenziale, ma la riflessione è ancora più essenziale. La comprensione profonda non si verifica spesso là per là, con un clic, come un’istantanea fortunata, ma viene più lentamente, quando è il suo momento, e da dentro, solo da dentro.

E l’istantanea infatti serve solo

a ricordarci di scavare

nel momento, nel ricordo

alla ricerca del dettaglio

passato inosservato

che cambia il finale della storia.

Che fa tornare in vita l’infanzia

e restituisce infanzia all’età adulta.

E rimane a volte

l’unica cosa che rimane.

Scatto proveniente dal profilo Instagram

Memorie di uno Smemorato