Mi aveva sorpreso, improvvisa, una subdola forma di incazzatura. Non sembrava esserci un motivo apparente, qualcosa che la giustificasse. Quasi non sembrava essere mia. Come se qualcuno nel cosmo l’avesse smarrita e io, per pura cortesia galattica, l’avessi raccattata seguendo l’impeto di concederle una seconda chance, che non si nega a nessuno.

Poi, scavando più a fondo, ho capito che poteva averla generata un piccolo, infinitesimale, evento. Lo scambio virtuale di opinioni e di vedute su un testo che a molti degli interlocutori sembrava ironico, e che per me non lo era affatto.

Ecco, mi sono detta. È un classico scazzo dovuto alla sindrome da prima della classe che non accetta un voto inferiore alle sue aspettative, e pretende il plauso con bacio accademico ad ogni versione di latino. Ma no, non era per niente una questione di autostima e riconoscimento sociale, era proprio il tema ad avermi messo in crisi. L’ironia.

Da quand’è che non so cogliere l’ironia?

E mentre mi danno nel ricordare la data precisa in cui questo mio radar del doppio senso o del senso specifico si è inceppato, un uomo entra in metropolitana ed inizia a chiedere l’elemosina, pronto a macinare chilometri, vagone dopo vagone. Lo accompagna la sua vocina bassa, un po’ petulante ma rispettosa, di quelle che non vogliono arrecare troppo disturbo. Chiede aiuto e dispensa frasi miste ma sempre uguali, come quelle delle prime bambole elettroniche degli anni ottanta. E una di queste è buona fortuna. Io, alzo lo sguardo, gli sorrido e lui mi ringrazia augurandomi buona fortuna. E il mio sorriso si allarga.

Ecco, questa sì che è ironia. Penso.

Ma rifletto comunque sul fatto che non la frequento da troppo tempo, l’ironia e che è il caso di andarne a cercare un po’. Di allenarmi a riconoscerla, a consumarla con una certa assiduità, magari ripromettendomi di scriverne o di leggerne, come fossero i compiti per le vacanze di Natale.

Averne perso il fiuto e il piacere, insomma, mi dispiace. E sono certa che un po’ della colpa di questo mio strano rapporto con l’ironico ce l’ha sicuramente la vecchia imbellettata di Pirandello. Quella teoria del sentimento del contrario che chiama in causa la ragione, anche quando se ne potrebbe fare a meno, ha reso le cose difficili fin dall’inizio.

Ma, tornata a casa, mi metto

alla ricerca dell’ironia.

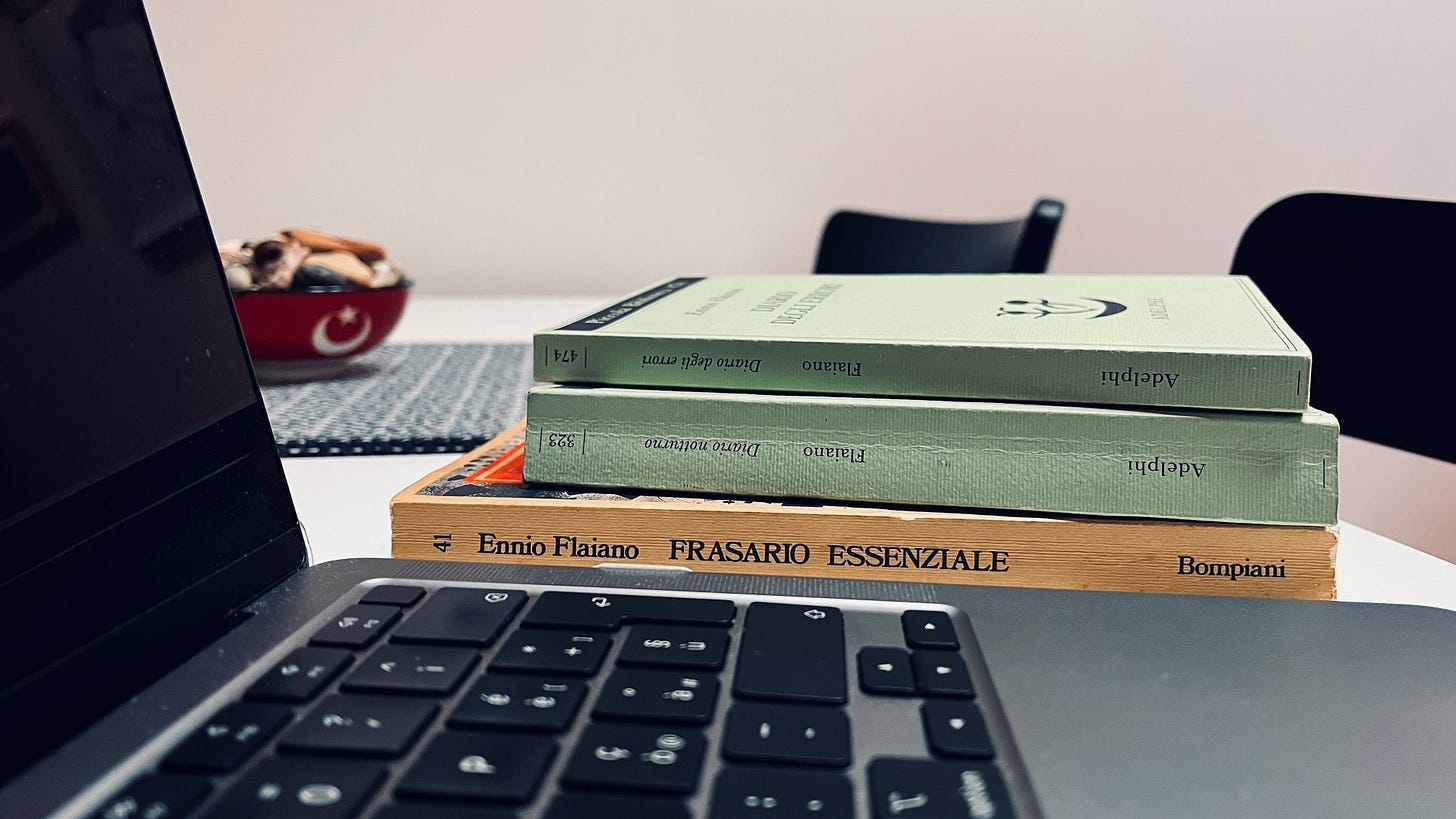

Quando mi avvicino alla libreria, il primo nome che mi cattura è quello di Ennio Flaiano. Riprendo tra le mani e spolvero i suoi diari verdi e il frasario di Bompiani. La sua è un’ironia al vetriolo, un pessimismo comico, come mi suggerisce la quarta di copertina. Il suo sarcasmo fulmineo me lo ha fatto considerare maestro della descrizione del mondo, un mondo che guardiamo solo in superficie perché scavare nel suo doppio fondo potrebbe nuocere alla vita, in ogni modo possibile.

La nostra ansia di evadere non è suggerita dalle pareti nude del carcere, ma dagli affreschi che lo decorano, dalle inferriate del XVI secolo, dalle tappezzerie e dai marmi, e soprattutto dalle facce soddisfatte degli altri carcerati.

[250] Diario degli errori, 1965

Sorrido. E poi lo faccio sempre meno. Quanto odio dare ragione a Pirandello.

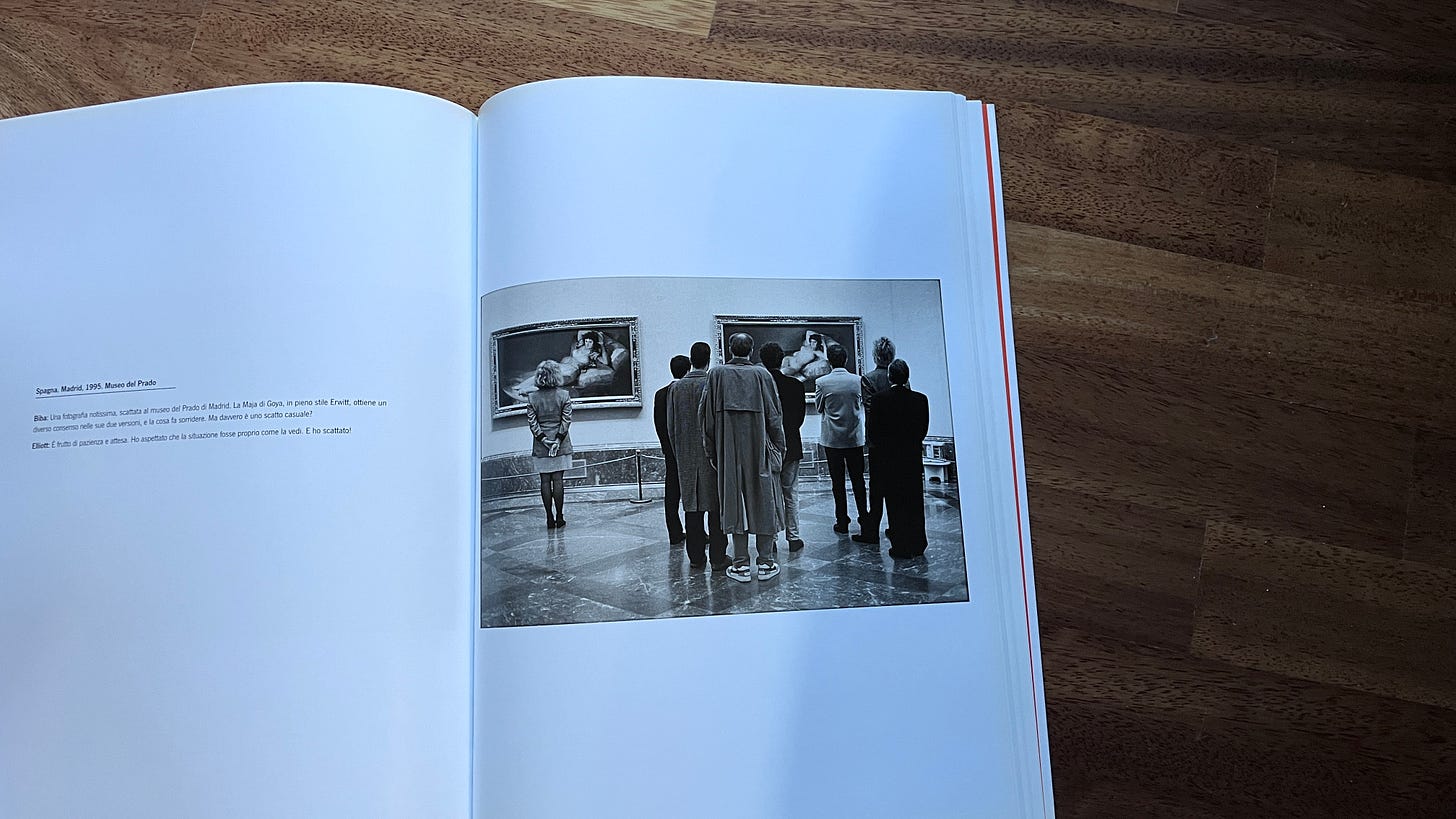

Subito dopo passo ad Elliott Erwitt, uno dei miei fotografi preferiti proprio per la sua capacità di non avere registri predefiniti. Il suo ritratto della moglie che guarda il loro figlio sdraiato a pancia in giù sul letto, osservati entrambi da un gatto nero, mi ha sempre commosso fino alle lacrime.

E la sua passione per gli scatti raso terra, invece, mi ha sempre divertito molto.

Ed eccolo qua, il capolavoro al Museo del Prado, realizzato sapientemente dopo un appostamento durato ore. Perché non ha orchestrato nulla. Erwitt semplicemente lo sapeva che ad un certo punto l’umanità si sarebbe schierata in quel modo, scegliendo tra una Maya e l’altra.

Che ironia, eh?

E poi finisco sul mio copy book a sorridere ancora una volta davanti alle pubblicità della Volkswagen scritte da Tony Cox. Che poi la nota più ironica di tutte è proprio la sua confessione di non saper guidare. L’unico modo che ha avuto per approcciare questo lavoro, mettendo una pezza alle sue carenze, è stato fare ricerca. Lots ad lots and lots of research. Che, a quanto pare, lo hanno portato lontano.

Con un brand, che ancora oggi, non ha perso il suo smalto e la sua vocazione ironica.

Let’s Go for a Drive, commercial dell’inverno scorso, è un long form di 90 secondi in cui si scopre il brand solo alla fine. Un vecchio trucco per far immedesimare il pubblico con il protagonista e raggiungere lo scopo prefissato: far innamorare di nuovo gli australiani della casa tedesca. Ora, non sono australiana, ma alla fine ho sorriso.

È ironico a suo modo anche il fatto che si sia parlato tanto di Ironic Selling Proposition, soprattutto dopo la pandemia, tanto da indurre il festival della pubblicità di Cannes a creare una humor category nell’edizione di quest’anno. Ma, a giudicare anche solo dal lavoro di Cox del 1988, l’ironia ha sempre fatto capolino lì dove brand e sensibilità del suo target la rendevano un registro adatto. Anche se nessuno la chiamava ancora ISP.

E già che ho mollato la carta stampata e sono online, mi ritrovo al cospetto di un inedito Tom Yorke. E penso che è un ironico segno del destino.

A daydreaming mind è un titolo che lo omaggia, e lo sfida.

Ma insomma, metto in play il video e scopro che proviene da Letters Live, lo spettacolo di lettura di corrispondenze che la casa editrice indipendente Canongate Books organizza dal 2013. L’estratto vede un improbabile Tom Yorke leggere una esilarante missiva arrivata al Daily Telegraph nel 2015. Il video infatti è del 2017. Ma niente, il contrasto tra la sua faccia, il tono della sua voce e l’ironia tutta British della storia sono ancora perfettamente intatte.

Mi ritrovo quasi mio malgrado a dirigermi verso le vignette del New Yorker. L’ironia che più preferisco. Quella in cui incappi al mattino prima di uscire o al rientro, subito dopo la doccia che ti spalanca la terza parte della giornata, e ti dice che sì, c’è qualcuno nel mondo, dall’altra parte del mondo, che sta messo male esattamente come te.

Sospiro.

Mi fermo qui.

Mi sembra di essermi rimessa in pari e di aver fatto un po’ di compiti.

La verità è che di questi tempi ridere sembra qualcosa di cui dovremmo vergognarci.

Ma l’ironia, quando non è fine a se stessa, può colpire dritto allo stomaco e fare male, tanto male. Ecco perché coltivo la buona intenzione di non smettere mai di allenare i miei muscoli ironici. Che non saranno forti abbastanza per sostenere il peso del mondo, ma di sicuro sanno come lanciarlo in aria e alleggerirlo.

Almeno per la durata di un sorriso.

Che bello sarebbe se la mia ricerca continuasse con te.

Ti va di raccontarmi l’ultima cosa ironica che ti è successa, che hai letto o visto in giro?